Carta excéntrica #32

Un Drácula andaluz, el peligro de la nostalgia, postales de la Bauhaus y canciones en ladino.

Se adelanta la Carta al viernes, festivo en España, así no te falta lectura en caso de que estés disfrutando de un finde largo ;)

Y si aún te sobran tiempo y ganas, estamos de estreno. Para ir soltando amarras de las redes sociales, desde ahora el archivo excéntrico seguirá disponible en Substack, pero se guardará también en su propia página web.

La historia de amor que alumbró un Drácula en castellano

Paul Kohner, uno de los jefes de departamento de la Universal Pictures en los años 30, estaba perdidamente enamorado de la actriz mexicana Lupita Tovar.

Ella recaló en Hollywood gracias a un director de documentales que la animó a dejar su país en 1929, con la idea de convertirla en una gran estrella de la pantalla. Algo así como la nueva Dolores del Río.

Se plantó en California, pero sus ambiciones no se vieron satisfechas. Tras conseguir tan solo algún papelito en producciones menores, una frustrada Lupita le comentó a Paul que estaba a punto de cambiar de planes y volverse a casa.

Kohner, desesperado ante la posibilidad de que regresara a México, pasó la noche en vela pensando en algún modo de retenerla a su lado. Hasta que se le ocurrió un plan brillante.

Al día siguiente, se reunió con un alto ejecutivo de Universal y le propuso rodar versiones en español y de bajo coste de las películas que la productora tenía en marcha por entonces. Le convenció de que, con esa fórmula, se podrían conquistar nuevos mercados -lo del doblaje no estaba tan extendido como ahora- y, de paso, amortizar los decorados y otros costes.

Así es como Lupita entró en el casting de The Cat Creeps y, posteriormente, en el de Drácula.

Pero no en la archiconocida peli de Tod Browning con Bela Lugosi en el papel del conde vampiro. Lupita fue la heroína de la versión en castellano, dirigida por una vieja gloria del cine mudo que no hablaba ni papa de español, Georges Melford, y con el cordobés Carlos Villarías como Drácula.

La versión en inglés costó 340.000 dólares y se filmó en 36 días. La versión en español, se hizo con apenas 65.000. Como recuerda Lupita Tovar, solo podían rodar cuando los norteamericanos, el equipo A, dejaban libres los sets:

“Filmábamos por la noche, mientras que el elenco de habla inglesa rodaba durante el día. La versión estadounidense había comenzado dos semanas antes, por lo que pudimos usar los sets que ya habían terminado.

Solo Carlos Villarías, quien interpretaba al Conde Drácula, tenía permitido ver los rodajes diarios”.

La consigna era que Villarías imitara en lo posible la actuación de Lugosi para que ambas versiones fueran coherentes en carácter y planteamiento. Sin embargo, frente a la solemnidad y el áspero acento de Lugosi, el español dio vida a un Drácula menos distante, una especie de aristócrata bon vivant, viajado y embaucador.

Otras diferencias, recuerda Lupita, añadieron un aire peculiar a la producción en castellano:

“Paul quería que nuestra película fuera mejor que la versión en inglés. George Robinson, nuestro camarógrafo de iluminación, iluminó nuestros sets con sombras inquietantes y añadió telarañas por todas partes.

Mi camisón era mucho más sexy que el que usaba Helen Chandler y, tal vez porque filmábamos de noche, nuestros actores parecían aún más amenazantes".

A pesar de las prisas, se apostó por mayor experimentación en las tomas, atrevidos planos y movimientos de cámara y escenarios más abigarrados, supuestamente para adecuarse al gusto del público hispano.

Hay quien sostiene que consiguieron el objetivo y que el remake supera al original, a pesar de la mezcla de acentos del reparto (argentinos, españoles, mexicanos…), que hace sonar algo extraño el conjunto.

En fin, cuestión de gustos. El propio Bela Lugosi, por ejemplo, dijo al verla que era “hermosa, grandiosa, espléndida”.

Tras el estreno, en 1931, los rollos de la versión en castellano se perdieron. Muchos años después reaparecerían (incompletos) en Estados Unidos y hoy se conservan en el MOMA de Nueva York.

Pero hay otra copia íntegra, con 27 minutos de metraje más, que fue hallada en el ICAIC de La Habana en 1989. Esta versión se ha exhibido desde entonces en varios festivales, aunque no es fácil disfrutarla en la actualidad. Dicen que puede verse íntegramente en alguna web rusa...

¡Ah! Y si te preguntas qué paso con la historia de amor de Paul y Lupita, el plan romántico funcionó. Se casaron en 1932, tuvieron dos hijos y vivieron juntos, vamos a suponer que muy felices, durante más de 50 años, hasta la muerte de Kohner en 1988.

Casa de citas

“Y, créeme, algún día, más pronto que tarde, muchos empezarán por sí solos a descender al pasado, a «perder» la memoria por propia voluntad.

Se avecinan tiempos en los que cada vez más personas desearán cobijarse en la cueva del pasado, volver atrás. Y no por buenas razones, precisamente. Debemos tener preparados los refugios antiaéreos del pasado. Llámalos «cronorrefugios», si lo prefieres, o «refugios históricos».”

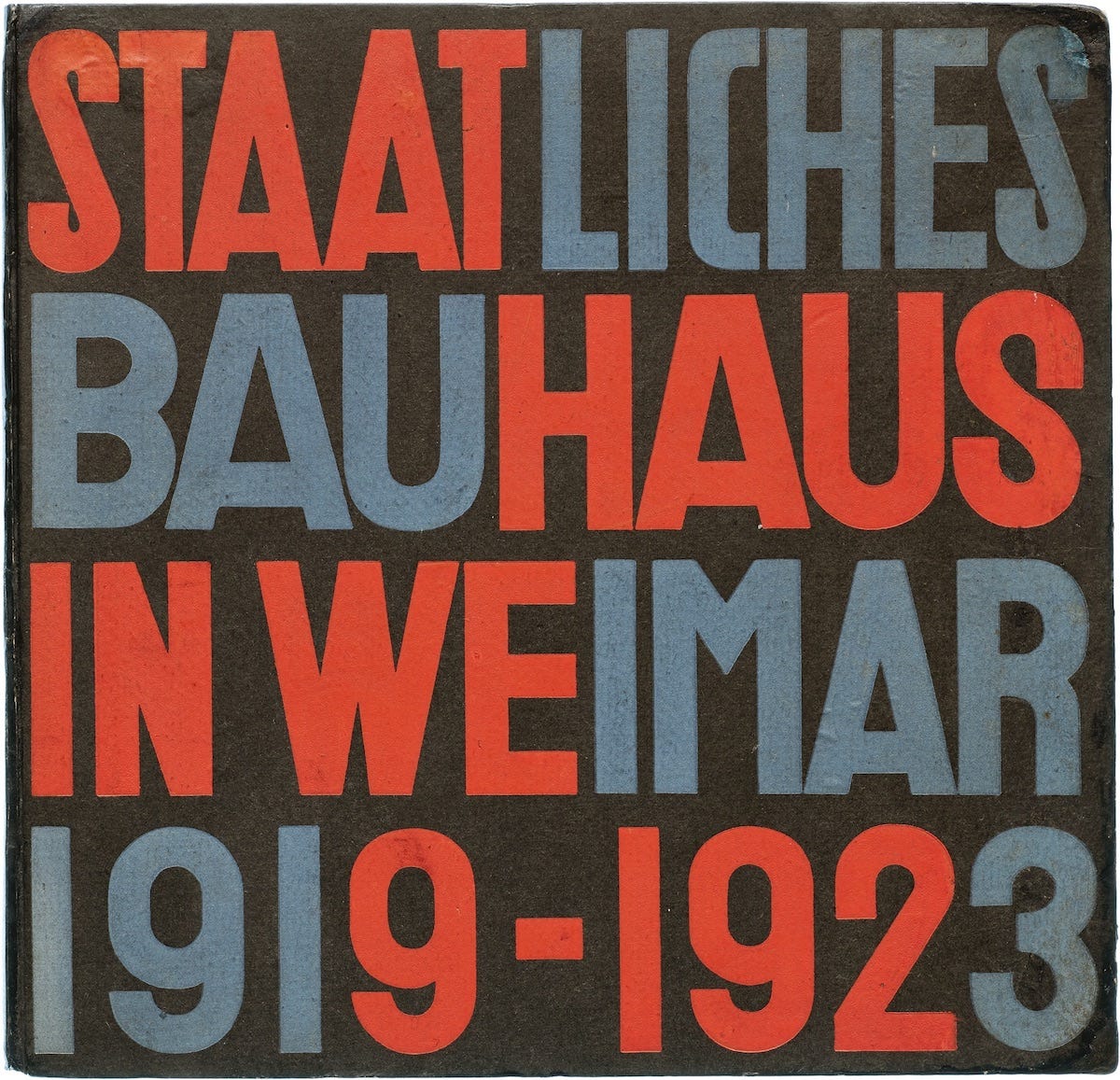

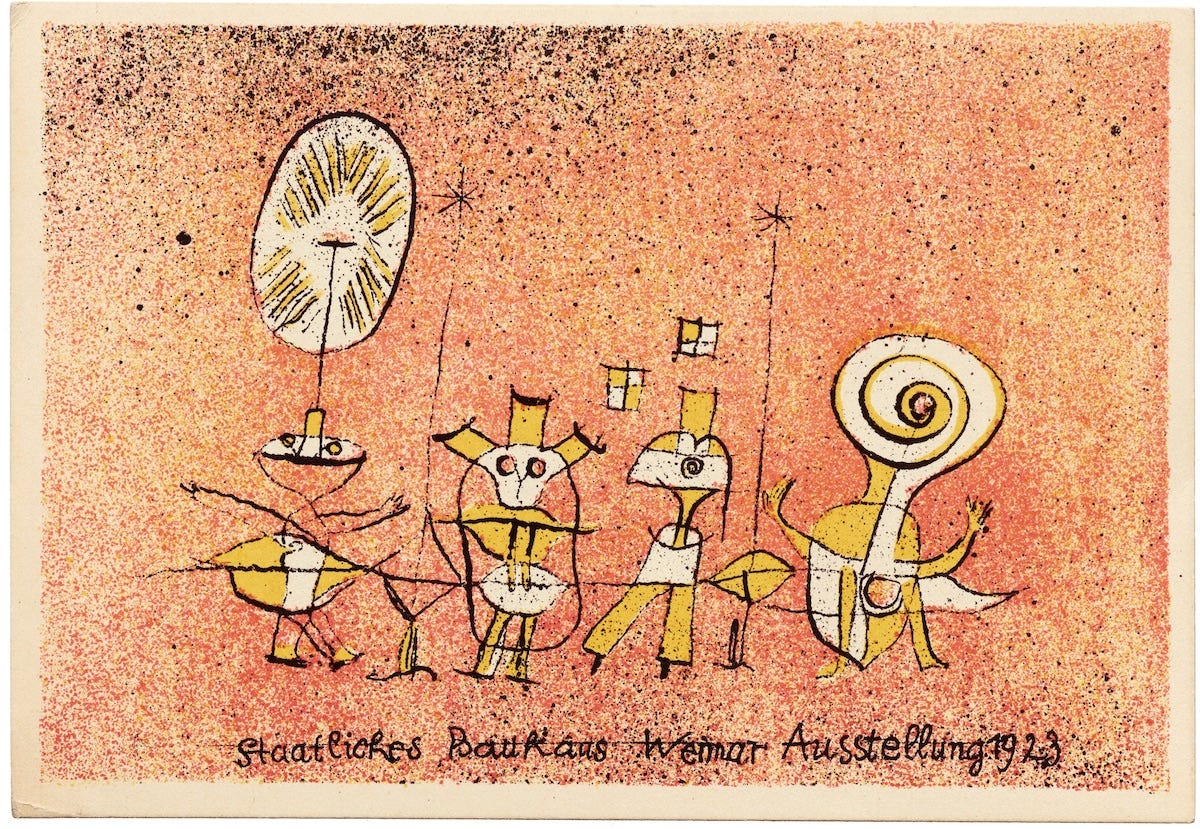

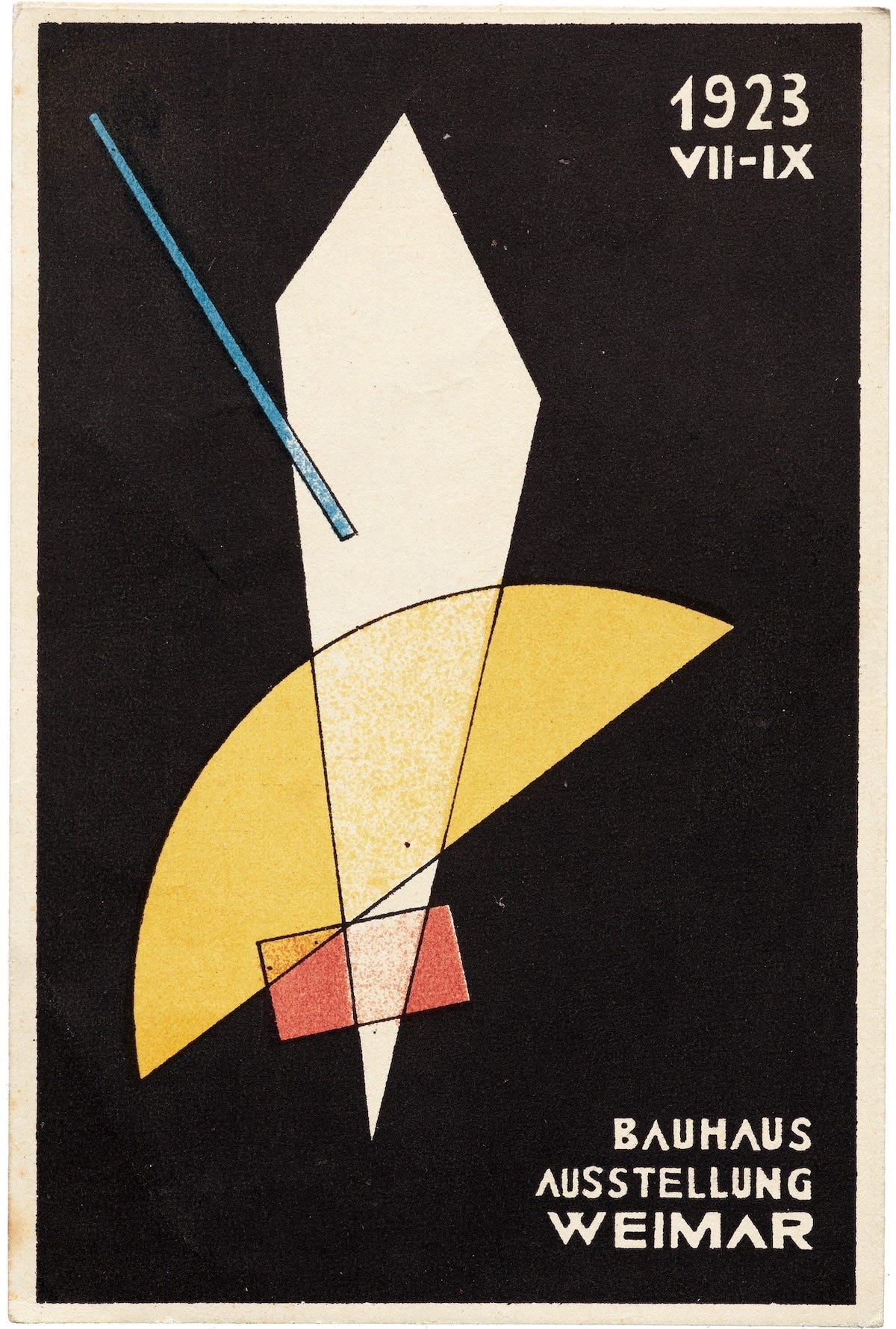

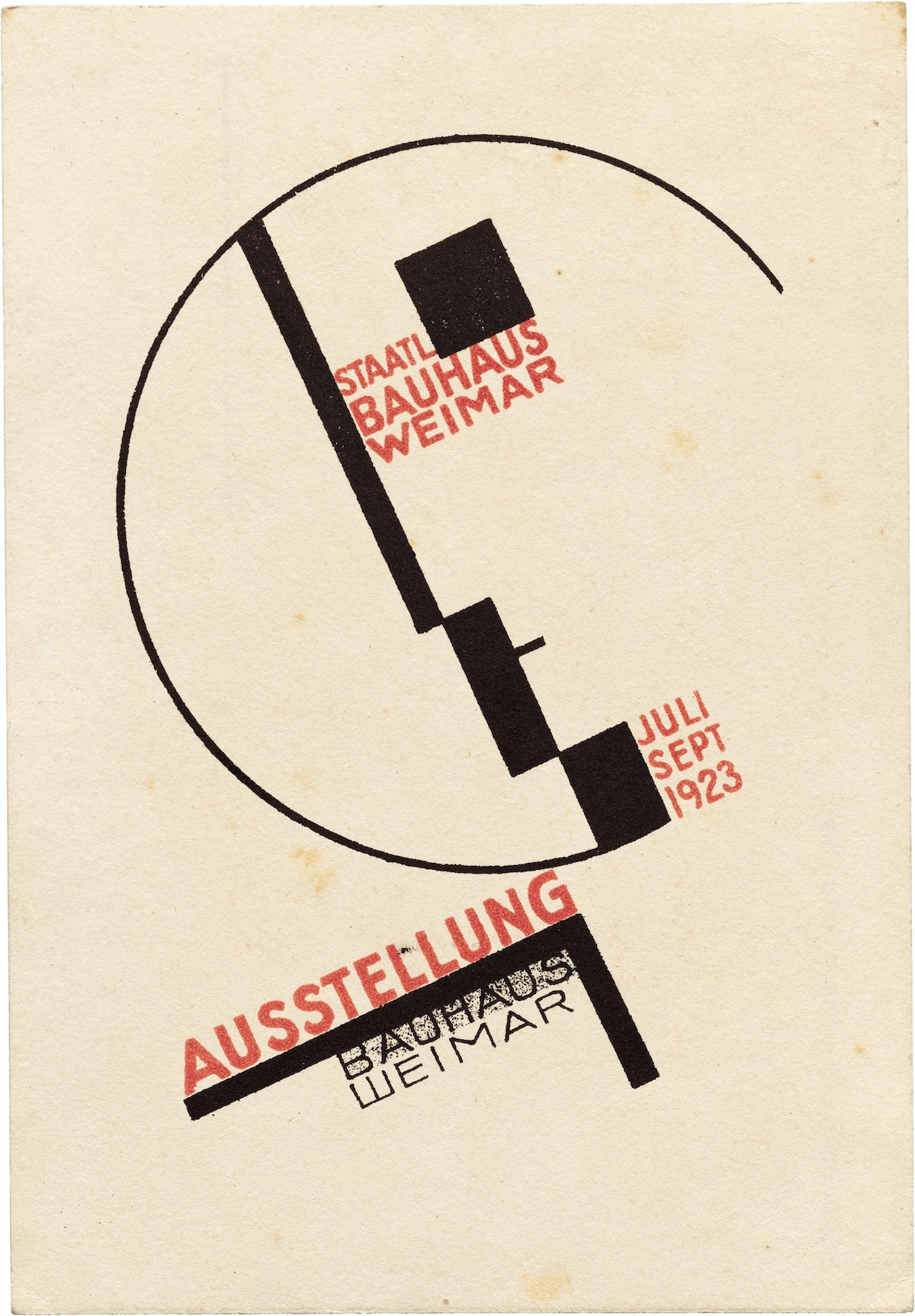

Postales del arte nuevo

En poco más de una década, la Bauhaus revolucionó el arte, la arquitectura, la artesanía, la escultura, el diseño…

Era su momento, el revulsivo que necesitaba Alemania para olvidar la debacle de la Gran Guerra, el aparato intelectual donde basar los tiempos nuevos que anhelaba la república de Weimar, el ejemplo de una apuesta por la convivencia, por la transformación social, por la desaparición de las desigualdades.

Weimar acabó asfixiada económicamente, rota por los bandazos políticos y cercada por el ascenso del nazismo. La Bauhaus recorrió el mismo camino: perseguida primero por dificultades financieras, luego por la llegada del Tercer Reich y finalmente clausurada en 1933.

Tras sus primeros cuatro años de vida, en 1923 una gran exposición mostró el músculo de esa escuela que aunaba lo artístico y lo técnico, lo creativo y lo industrial.

Para promocionarla se publicó una serie de postales diseñadas por los pesos pesados de la institución: Walter Gropius, Vasily Kandinsky, Paul Klee, László Moholy-Nagy, Oskar Schlemmer… Y aquí tienes algunas de ellas:

Diciembre en el jardín

Banda sonora

Una canción donde confluyen una vieja melodía sefardí, una letra original traducida para la ocasión al ladino (la lengua de los judíos de la diáspora), un cambio de idioma al turco en el estribillo y el gusto de este dúo catalán por unir tradición y electrónica.

Cuenta Tarta relena la historia de la hija de Jefté ofrecida en sacrificio a Dios por su padre, juez de Israel, a cambio de una victoria contra los amonitas.

La cosa es que prometió entregar la vida de la primera persona que saliera a recibirle al regreso de la campaña militar y… la niña se adelantó a todos.

Si te enganchas a lo que hacen, hay también un Tiny Desk suyo en Youtube con varias canciones más en vivo, en formato de bases pregrabadas, percusión y dos voces.

Pues ya estaría por hoy. Chao, familia. ¡Hasta la próxima! ✋

🎁 ¿Te animas a recomendar la Carta a alguien?

📩 Este botón es el de suscribirte gratis:

🗄️ Y al archivo en Substack se suma una web propia: excentrica.com.es