Doctores con máscara, reyes sin corona, un banquete de genios y mapas literarios

Carta excéntrica #3

Antes de empezar, saludos a quienes se asoman por aquí por primera vez y un recordatorio: puede que esta carta sea demasiado larga para tu lector de correo; pinchando en el enlace “Open in browser” la verás al completo.

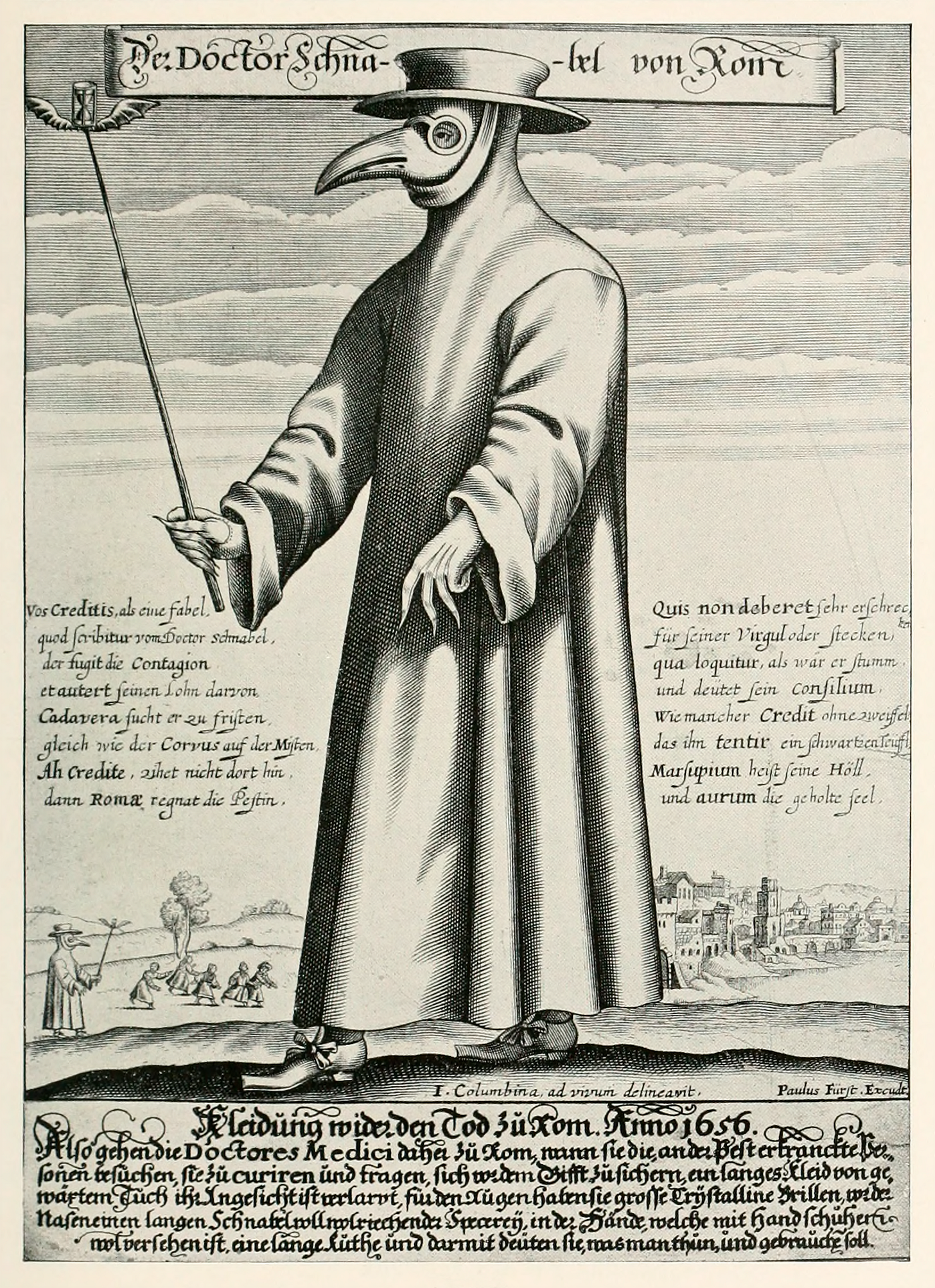

Los médicos de la peste

*Elige tu sabor preferido: lectura reposada o escuchar con manos libres:

Una buena fiesta de Carnaval no está completa sin un disfraz chulo. Si el carnaval es al estilo veneciano, no pueden faltar tampoco los sombreros y las características máscaras con forma de pico de ave. Aunque esa tradición, la de las raras caretas picudas, se inspira en sucesos que no fueron precisamente festivos.

La Peste Negra fue una pandemia que asoló Europa en la década de 1340 y, aunque es muy complicado hacer la cuenta sin tener censos exactos de la época, se cobró la vida de alrededor de un tercio de la población del continente.

No se conocía su origen (al parecer, picaduras de pulgas de roedores; de las ratas que habrían llegado a Europa en los barcos que comerciaban con el lejano Oriente) y los contagios se explicaban como resultado de estar expuestos a las miasmas, los malos efluvios o el aire maloliente.

Tampoco había remedio conocido para una plaga que te mandaba a la tumba en cuestión de días y ante la que los encargados de asistir a los pacientes, los llamados “médicos de la peste”, poco podían hacer.

Por lo general, ni siquiera eran realmente médicos, más bien jóvenes sin formación o de escasa experiencia que se dedicaban sobre todo a tareas administrativas, como llevar la cuenta de los fallecidos, aunque figuras que luego fueron muy conocidas, como Nostradamus o Paracelso, formaron parte en su juventud de estas brigadas de sanitarios.

Más que curar la peste, entre sus deberes estaba sobre todo asistir a las autopsias y a las lecturas de los testamentos de los muertos, algo peligroso pero que para estos jóvenes podría ser un incentivo interesante, ya que entre la población era una sospecha común que, en el momento del reparto de bienes, a veces las pertenencias de la persona fallecida por la peste acababan en el bolsillo del doctor y no en él de sus deudos.

Bueno, el caso es que, para evitar las temidas miasmas, el contagio a través del aire pestilente, los aprendices de doctor procuraban tener el menor contacto posible con los enfermos y protegerse todo lo que podían, aunque no fue hasta casi trescientos años después y tras sucesivas oleadas de pandemias sobre Europa cuando se creó, y estamos ya en 1619, un traje protector que podríamos calificar de uniforme oficial de los Médicos de la Peste.

Y aquí está el detalle que lo enlaza con el Carnaval, porque el atuendo incluye una rara máscara que cubría el rostro con unos anteojos de cristal y tapaba la nariz con un cono en forma de largo pico de pájaro. Se atribuye la invención a un médico de la corte francesa, Charles de Lorme, quien lo describe así:

“La nariz (tiene) medio pie de largo, en forma de pico, llena de perfume… Debajo del abrigo, usamos botas hechas en cuero marroquí… y una blusa de manga corta en piel suave… El sombrero y los guantes también están hechos de la misma piel… con anteojos sobre los ojos”.

El lejano antecesor de los EPIS, los equipos de protección individual de nuestra reciente pandemia, era bastante eficiente, según el abad de Saint-Martin a la hora de proteger a los médicos del contagio y permitía a De Lorme atender mejor a los pacientes:

“Se metía ajo y ruda en la boca; se ponía incienso en la nariz y en los oídos, se tapaba los ojos con anteojos, y con este equipamiento asistía a los enfermos, y curaba a casi tantos como trataba”.

En el interior de ese gran pico se introducían hierbas y especias; podía ser paja, ámbar gris, alcanfor, menta, clavo, mirra, o incluso pétalos de rosa, con la idea de, al mismo tiempo, filtrar las miasmas y mitigar el hedor de la peste.

La figura del médico vestido de aquella guisa se hizo pronto habitual, tanto que acabó incorporado al reparto de las obras teatrales de la Commedia dell Arte, un personaje tan habitual como Arlequín o Polichinela.

Pero los siglos pasaban y la peste seguía haciendo estragos, con o sin traje protector. Parece que el bastón que siempre llevaban como parte del uniforme servía, sobre todo, para mantener lo màs lejos posible a los contagiados, así que mucha confianza en las propiedades de la máscara con forma de pico, no había.

En cuanto a los tratamientos, no iban más allá de las purgas y las sangrías, que se completaban con supuestos remedios milagrosos. Los de mayor prestigio, como el Mithridatium o la teriaca, eran fórmulas magistrales de las que se pensaba que curaban todo mal y cuyo origen se remontaba a muchos siglos atrás, a los doctores de la época clásica.

Tal era la fe en las propiedades de estos preparados que cuando no eran efectivos -es decir, casi siempre- la culpa se achacaba, no al remedio, si no a que no se empleaban los ingredientes precisos o no se había elaborado de manera adecuada.

Así que no resultaba raro que se obligara a los encargados de la tarea a realizar el proceso en público, para que todos comprobaran que se hacía del modo correcto y sin dejar fuera ninguno de los elementos imprescindibles.

¿Que cuáles eran? Pues en realidad esa obsesión por pesar y medir los ingredientes tampoco tenía demasiado sentido porque hay más de una fórmula magistral para preparar la triaca o teriaca y la lista es variada.

No podían faltar ni el opio ni la carne de víbora, esos eran imprescindibles y aparecen en todos los tratados tradicionales. Pero el resto de la receta no era tan estricta y se podía extender hasta 70 ingredientes más: jengibre, valeriana, genciana, aloe, canela, mejorana, azafrán, champiñón de París, zumo de regaliz, goma arábiga, mirra, betún de Judea… En fin, un batiburrillo de lo que hubiera a mano hasta hacer un mejunje se disolvía en vino, trementina o miel y… para adentro.

Por lo que sea, y después de cientos de años y varias oleadas de pandemias a cual más mortífera, la medicina empezó a perder la fe en este tipo de remedios curalotodo. Pero el doctor de la peste y su gran pico se quedaron definitivamente entre nosotros, aunque solo sea como máscara de Carnaval.

Casa de citas III

«En noviembre de 1972, Luis Buñuel se encontraba en Los Ángeles. «El discreto encanto de la burguesía» se proyectaba en el Filmex, el festival internacional de cine de la ciudad californiana. George Cukor invitó a comer al cineasta español en su gran mansión en las colinas de Hollywood. A Luis Buñuel no le fue revelada la identidad del resto de los invitados.

Una fotografía de familia inmortalizó la reunión. A la comida acudieron Robert Mulligan, William Wyler, el anfitrión George Cukor, Robert Wise, Jean-Claude Carrière, Serge Silberman (de pie, de izquierda a derecha de la imagen), además de Billy Wilder, George Stevens, Alfred Hitchcock y Rouben Mamoulian (sentados, flanqueando a Luis Buñuel en la fotografía). Fritz Lang no pudo asistir por su delicado estado de salud. John Ford tuvo que marcharse por el mismo motivo antes de que se tomara la imagen del grupo.

Se considera que nunca antes ni después una fotografía ha mostrado reunidos a tantos genios del cine.»

“El banquete de los genios: Un homenaje a Luis Buñuel”. Manuel Hidalgo.

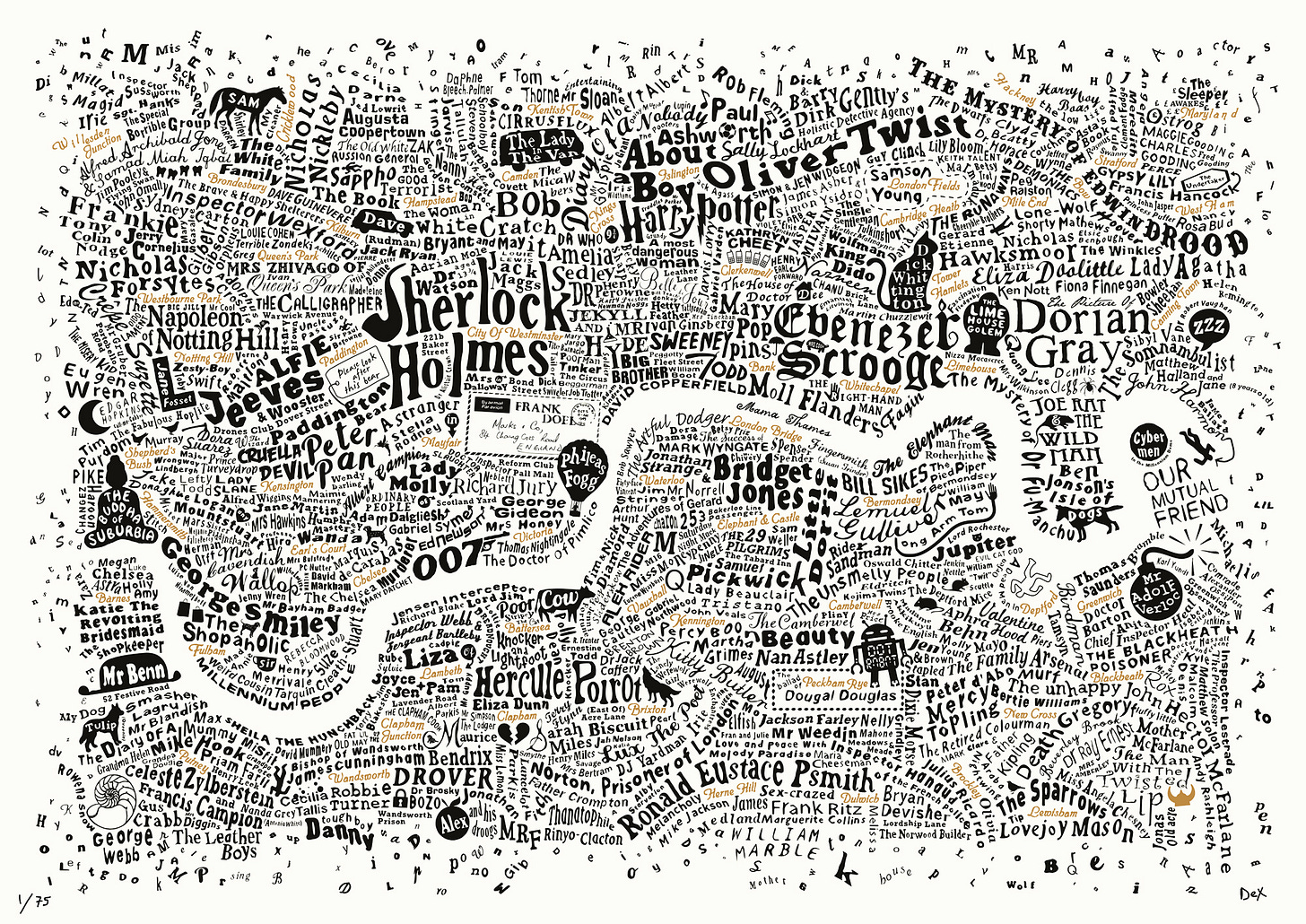

Mapas tipográficos

Los mapas no solo pueden guiarnos hacia otros lugares por la ruta más rápida. Si acumulan años, por ejemplo, son capaces de hacernos retroceder en el tiempo, cuando las fronteras y los topónimos eran otros.

Hay mapas que, por desconocimiento, dejaban en blanco grandes espacios de terra incognita o los poblaban de monstruos para espanto de caminantes o marineros.

Y, en el colmo de la fantasía, hay detallados mapas de sitios que solo existen en la imaginación de sus autores, como los que cartografían la Tierra Media de Tolkien, el Westeros de Juego de Tronos o la isla del tesoro de Stevenson.

El asunto da para extenderse en cada categoría, pero no vamos a hablar de ninguna de ellas hoy.

Porque entre las casi infinitas posibilidades que hay, un diseñador gráfico británico, de nombre Dex, se ha interesado por mapear libros.

En lugar de curvas a nivel o trazados de calles, es la tipografía, los títulos o los nombres de los personajes de esos libros quienes se encargan de dar vida y sentido a esos mapas.

Como muestra, aquí van un par de ellos. Pero hay muchos más en su web:

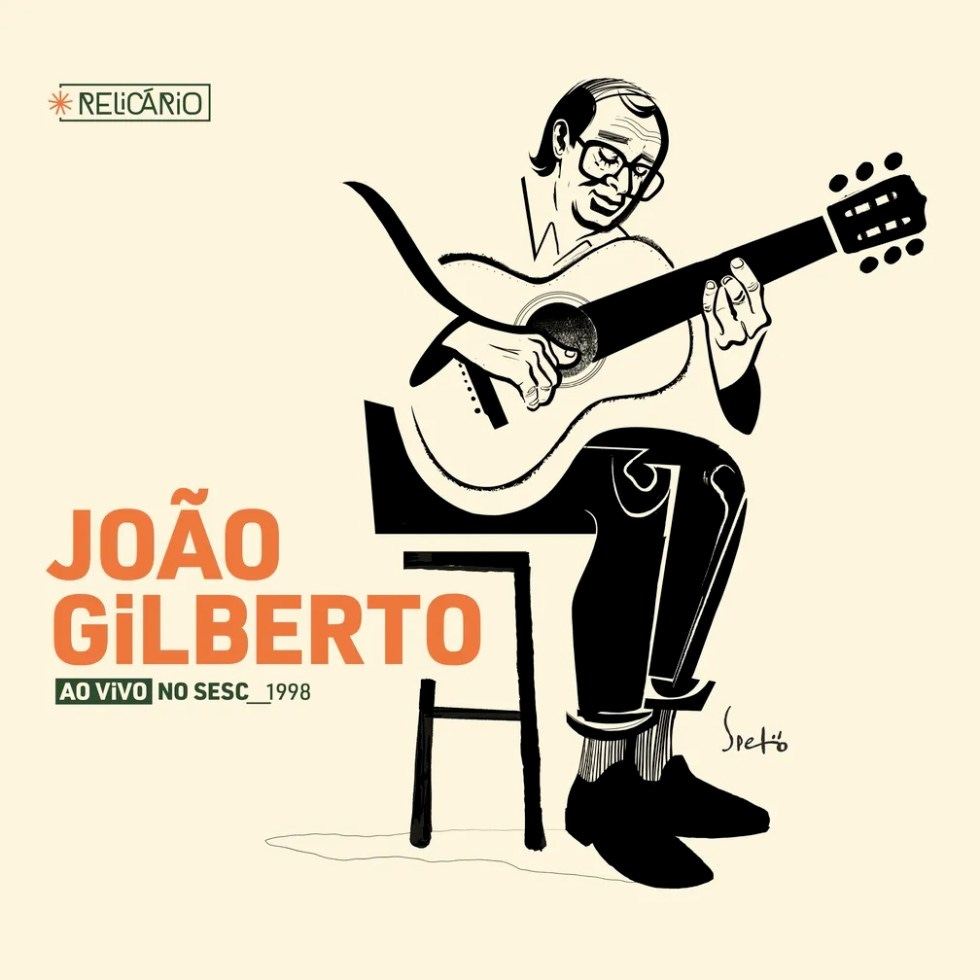

Reyes sin corona

João Gilberto, padre de la bossa nova con permiso de Jobim y Vinicius de Moraes, se fue en 2019, en plena pandemia, sin hacer ruido. Excéntrico y no solo por su forma de cantar – o susurrar- “Garota de Ipanema”, “Corcovado” o “Desafinado”, pasó sus últimos momentos arruinado, inhabilitado por su propia familia, un maremágnum de hijastros y madrastras con unas movidas y cambios de alianzas entre ellos que ríete de Succession.

Recluido y siempre en pijama en un piso prestado por la familia de Caetano Veloso, solo abría la puerta para recibir el menú diario que un camarero, Sebastião Álvez “Tiãozinho” le subía desde un local cercano. Su plato favorito: cuscús de brócoli con cordero.

Ahora se edita un álbum que recoge sus actuaciones en abril de 1998 en el Sec Vila Mariana y allí aparece una canción inédita, “Rei Sem Corona”, inspirada en el exilio brasileño del rey Carlos II de Rumanía. La portada reproduce el mural dedicado a Gilberto en la fachada de un edificio de Sao Paulo.

🎁 Esto es todo. ¿Un momentito para compartir?

📩 Si te han reenviado esta carta, puedes suscribirte gratis aquí:

🗄️ Y para curiosear en el archivo: Substack de Excéntrica. Gracias :).